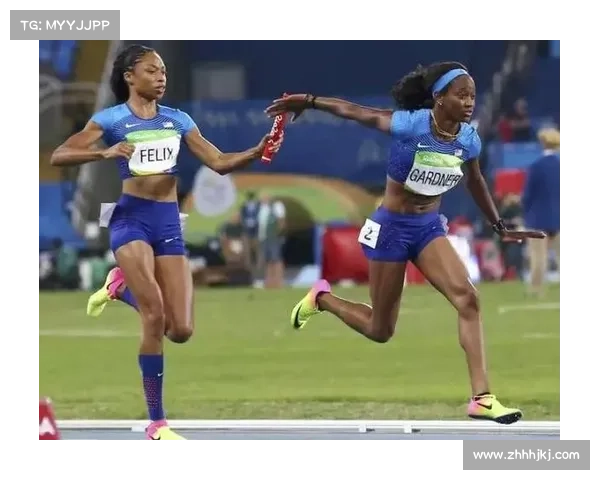

2016年里约奥运会田径赛场,女子4x100米接力预赛结果公布后风云突变。美国女队因交接棒时受到临道巴西队员干扰摔倒,成绩无效。随后的发展震惊世界:国际田联罕见地批准了美国队的申诉,允许其在空荡荡的跑道上进行史无前例的“单独重赛”。美国队最终跑出足以晋级的成绩,将原本排名第八、按规则应进入决赛的中国队无情挤出。这一决定如巨石投湖,激起全球范围内对竞技公平、规则正义与奥林匹克精神本质的激烈辩论与深深质疑。

规则争议的漩涡

国际田联依据的规则163.2条成为风暴中心。该条款规定,若运动员被推挤或阻挡,裁判可裁定其进入下一轮或令犯规队伍取消资格。争议在于,规则并未明确授权“单独重赛”这种特殊补救措施,尤其当干扰来自非直接竞争对手(巴西队)。美国田协坚称规则精神赋予裁判自由裁量权以纠正“明显不公”。

众多法律与体育专家对此提出尖锐挑战。英国体育法专家杰弗里·米什金指出:“规则字面并未设想这种情况下的单独重赛。这是对规则的过度延伸解释。”更关键的是,此裁决制造了程序不公——美国队在没有对手压力、可自由选择棒次、近乎理想的环境下比赛,获得了其他队伍在激烈预赛中无法企及的“特权”。中国田径队总教练冯树勇痛陈:“这在奥运会田径史上没有先例。比赛环境完全不同,对其他队伍极不公平。”

程序正义之殇

事件的裁决过程本身蒙上厚重的阴影。仲裁听证会未邀请利益最相关的当事方——中国队参与陈述与申辩,严重违背“听取双方陈述”的自然正义基本原则。加拿大奥林匹克研究学者朱尔斯·博伊科夫在其著作《盛会的力量》中强调:“体育仲裁的合法性高度依赖程序的透明与所有受影响方的充分参与。排除关键方损害了裁决的公信力。”中国队直至裁决公布才被告知结果,申诉时间窗口被急剧压缩,最终申诉失败。

更深层的问题在于体育仲裁机构的结构性权力失衡。西方发达国家在诸如国际体育仲裁法庭(CAS)等关键机构中拥有不成比例的代表性与影响力。体育治理学者让-卢·沙普莱指出,资源匮乏的国家往往难以有效挑战不利于己的重大裁决。美国队在资源动员与申诉能力上的优势,与中国队在此情境下的被动地位,揭示了体系深层的不平等。

奥林匹克精神蒙尘

奥林匹克宪章开宗明义强调“友谊、团结和公平竞争的精神”。美国单独重赛事件却与其形成刺眼反差。当美国队员在空旷跑道奔跑而中国队含泪收拾行囊的画面传遍全球,“公平竞赛”的核心价值遭遇严峻拷问。南非学者斯文·叙雷·科内利森在研究中指出,此类事件极易被解读为大国特权凌驾于普遍规则之上,侵蚀奥林匹克运动追求的普世平等理想。

尊龙·人生就是搏其连锁反应更伤害了体育的公信力。公众对“幕后操作”及“双重标准”的质疑甚嚣尘上。英国广播公司(BBC)当时评论直言,此决定“开创了危险的先例”,未来类似申诉可能层出不穷,影响比赛的确定性与纯洁性。体育社会学家认为,公众信任一旦流失,重建将异常艰难。

国际关系与体育政治

事件不可避免地裹挟进大国博弈的复杂背景。部分观点认为,国际田联承受着维护与美国——这一田径强国及重要商业伙伴——良好关系的巨大压力。历史学家维克多·D·查在分析国际体育组织行为时曾提出:“资源投入、市场价值与政治影响力常无形中影响决策,即使裁决表面依据规则。”美国独特的媒体影响力与商业价值,可能构成潜在压力源。

这也被视为体育领域全球权力结构的一个缩影。新兴体育国家在既有规则制定与解释体系中常感边缘化。中国奥委会在当时声明中强调“尊重规则”,但也含蓄呼吁“更公平公正的国际体育秩序”。此事促使许多国家反思并谋求在规则制定层面争取更大话语权,推动全球体育治理向更民主、透明方向演进。

美国里约“单独重赛”事件绝非孤立的赛场争议。它像一把锋利的手术刀,层层剖开了现代竞技体育华丽外表下的深层病灶:规则的模糊地带如何被钻营?程序正义在权力与资源不对等下如何失守?奥林匹克理想如何在现实利益碰撞中艰难求生?国际体育治理体系的结构性失衡在此暴露无遗。

重塑体育公信力,迫在眉睫。国际单项体育联合会必须承担首要责任——清晰化、细则化现有规则,特别是涉及申诉与补救的关键条款,堵塞“单独重赛”之类争议操作的灰色空间。更为关键的是,建立强制性的、确保所有利益攸关方(尤其是可能受损方)充分参与的申诉仲裁机制,杜绝“缺席审判”。长远而言,推动国际体育组织治理改革,增强发展中国家在规则制定与仲裁机构中的实质代表性,是构建真正公平竞争环境的根本之策。只有这样,才能让五环旗下的每一场较量,都经得起公平与历史的双重检验。